近年來,隨著長江大保護持續推進,長江流域水質明顯改善。然而,記者近期調研發現,長江流域抗生素濃度偏高,水生態系統受到破壞。更令人擔憂的是,相關調查顯示,長三角約40%孕婦尿液中檢出抗生素,近80%兒童尿液中檢出獸用抗生素,部分檢出抗生素已在臨床中禁用,有可能嚴重損害人體免疫力。

多位權威專家呼吁,盡快把抗生素威脅納入國家安全監控體系,從源頭嚴控抗生素使用及排放,加強其污染對人體健康影響的研究,提升安全防控水平。

抗生素污染破壞水生態 兒童孕婦暴露風險加大 長江是重要水源地,其水質關乎數億人民健康。隨著長江經濟帶快速的工業化和城市化進程,抗生素濫用日益突出,不僅對水生生物產生慢性毒理效應,且易產生耐藥性,降低人體免疫力。

河海大學長江保護與綠色發展研究院近期一項調研顯示,長江抗生素平均濃度為156ng/L(納克/升),高于歐美一些發達國家。長江下游抗生素排放量居全國前三位,年排放強度大約為60.0千克/平方公里。

“如果抗生素使用不嚴加管控,未來仍存增長趨勢。”南京水科院生態所高級工程師王智源認為,以長江干流飲用水水源地抗生素分析為例,其“假持久性”能對水生生物產生慢性毒理效應,導致水生生物體內攜帶抗生素或產生抗性基因。長三角地區人類活動強度高、抗生素使用量大,抗生素污染防控形勢相比長江中上游更嚴峻。

兒童孕婦普遍暴露,破壞人體免疫力。復旦大學公共衛生學院近年來對上千名8~11歲兒童和516名孕婦的調查結果顯示,兒童尿樣中共有21種人用、獸用或人獸用抗生素檢出,79.6%的學齡兒童尿液中檢出一種或幾種抗生素,其中部分已在臨床上禁用,獸用抗生素暴露與兒童肥胖、性早熟相關。此外,有16種抗生素在江浙滬的孕婦尿液中檢出,一種及以上抗生素檢出率為41.6%,孕婦暴露較為普遍,風險較大。

陳求穩教授認為,抗生素通過飲水或食用水產品等途徑進入人體和動物體內后無法完全代謝,長時間攝入后,抗生素跟隨血液循環遍布多個器官,造成免疫力逐漸降低。

專家認為,人體有超過80%的免疫功能是以腸道中菌群平衡為基礎。濫用抗生素大量破壞益生菌,使胃腸道內對抗生素敏感性強的微生物減少,而敏感性差的菌群趁機大量繁殖,破壞腸道微生態平衡,為體外病菌侵入繁殖創造了條件。

抗生素兩大來源:養殖用料+醫藥排放 眾所周知,無論是從數量還是從分布范圍而言,細菌在地球上的存在均是人類無法企及的。在漫長的生物進化過程中,細菌獲得了產生一種被人類稱為“抗生素(antibiotic)”的化學物質的能力,這類物質能夠抑制或者殺死其他種類的微生物。與此同時,微生物也平行進化出能抵抗這些化學物質的能力,被人們稱為“耐藥性(drug resistance)”。也就是說,微生物在人類發現和使用抗生素的億萬年之前,就已經具有耐藥性了。無論是“抗生素”還是“耐藥分子”,其本質都是菌株的代謝產物,參與菌株的理化代謝過程。在抗生素類藥物被人類廣泛使用的過程中,致使菌株在抗生素類藥物選擇壓力下,進化為介導菌株對抗生素類藥物不敏感的功能基因,即為通常意義上的耐藥基因。

記者調研發現,水中抗生素主要來自醫院和藥廠廢水、水產和畜禽養殖廢水以及垃圾填埋場,大部分抗生素無法在現有工藝下有效去除,導致河湖水體成為抗生素和耐藥基因庫。

長江保護與綠色發展研究院的科研人員在長江中下游地區調查發現,在生豬、肉雞、水產等養殖過程中,因養殖密度高,不少養殖戶為降低感染發病率,習慣在飼料中添加各類抗生素。比如生豬飼料中,硫酸粘菌素、金霉素都是常用抗生素,有的一噸飼料能添加一斤抗生素藥物。一些漁業養殖戶坦承:“養魚養蟹飼料中肯定要拌抗生素,不然一死一大片肯定賠錢。”

制藥廠和醫院廢水含有高濃度抗生素,致流域污染嚴重。研究人員發現,有的飲用水水源地上游5公里分布著大型醫藥生產企業的排污口。如長三角某市水源地附近有3家醫藥公司排污口,一些長江支流交匯處有六七家制藥廠,廢水含有高濃度抗生素。

調研發現,近年來,長江流域雖加大整治力度,但有不少中下游的化工、制藥、中低端制造、畜禽養殖等類企業往上游或支流轉移,污染形勢嚴峻。

中國科學院院士朱永官的最新研究表明,動物攝入的抗生素大部分以原藥或代謝產物形式經動物糞便和尿液進入土壤、水體,并通過食物鏈對整個生態環境產生毒害,影響植物、土壤微生物和動物的正常生命活動和功能。更嚴重的是,抗生素的環境殘留會誘導選擇抗性細菌,促進抗性基因橫向轉移,導致微生物耐藥性擴散,而攜帶抗性基因的微生物擴散到新環境會進一步繁殖,并有可能通過基因橫向轉移將抗性基因傳遞給病原菌,給健康帶來災難性危害。

畜牧業未來或在減量替代方面做出更多部署 多位權威專家指出,當前我國對抗生素危害機理研究不夠,對抗生素濫用監管不足,導致目前江河湖庫水體抗生素含量嚴重偏高。

全球來看,上世紀60年代開始,促生長類抗生素作為生長劑被廣泛用于動物養殖業。多年來,在我國的畜牧和水產養殖業中也在廣泛使用抗生素類物,主要是用以促進養殖動物生長、提高飼料利用效率、預防與治療各種感染。抗生素類藥物在畜牧、水產養殖業中的不合理濫用,會導致動物食品生產環境中出現大量耐藥細菌,而這些耐藥細菌可以通過畜產或者水產品進入食物鏈而感染人體,致使這些被感染的患者藥物治療難度增加。

此前,我國批準動物養殖業使用的獸用抗菌藥分為抗生素和合成抗菌藥兩大類,用于防治動物疾病和促生長。

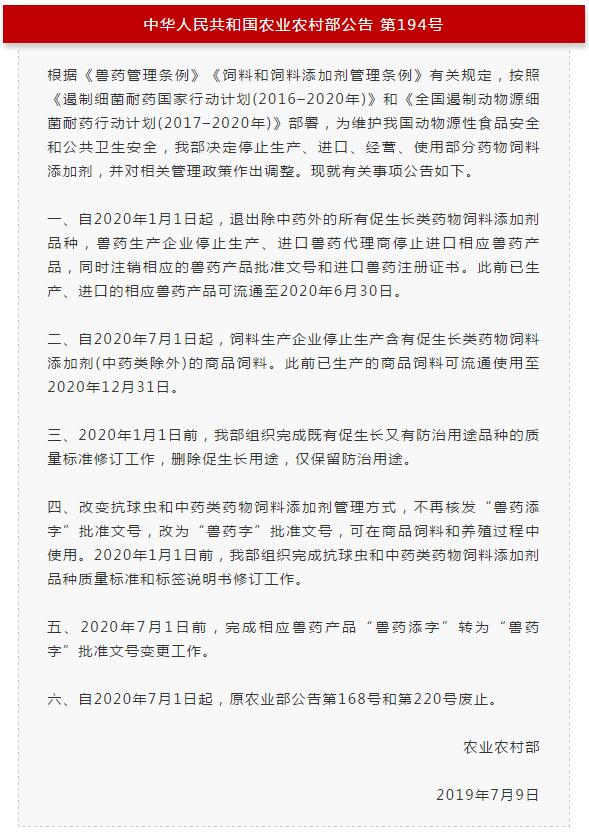

去年7月10日,農業農村部發布公告稱,自2020年1月1日起,退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種,獸藥生產企業停止生產、進口獸藥代理商停止進口相應獸藥產品,同時注銷相應的獸藥產品批準文號和進口獸藥注冊證書。

此前已生產、進口的相應獸藥產品可流通至2020年6月30日。

此外,公告要求,自2020年7月1日起,飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料。此前已生產的商品飼料可流通使用至2020年12月31日。

據農業農村部相關公告,農業農村部并沒有提出即將全面禁止在飼料中添加抗生素,而是更傾向于在抗生素的減量替代方面做出相關部署。

由于養殖動物有關的耐藥細菌可能對人類具有致病性。其次,耐藥細菌可通過養殖動物食物輕易傳播給人類。其三,耐藥細菌可通過養殖動物的排泄物等傳播至養殖環境,從而得以更為廣泛地傳播。其四,細菌可以通過基因轉移的方式,將與養殖動物無關的耐藥基因傳遞給人類的致病菌。

農業農村部禁止將抗生素類藥物作為飼料中的促生長劑使用,就是為了避免導致細菌產生耐藥性,而將耐藥基因傳遞給人類的致病菌,危害到人類的健康。

來源:瞭望智庫、國際畜牧網綜合